اخبار اليمن

موقع كل يوم -سما نيوز

نشر بتاريخ: ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٥

آمل أن تستمتعوا بالقراءة وتستفيدوا كما استفدتُ أنا.

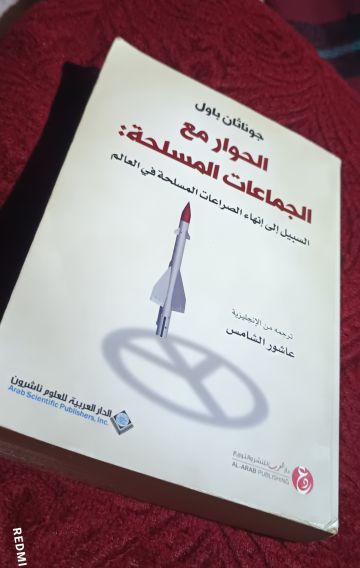

كتاب بعنوان: 'الحوار مع الجماعات المسلحة'، يشرح ببساطة السبيل إلى إنهاء الصراعات المسلحة في العالم.

من خلال قراءتي لهذا الكتاب، استنتجتُ مجموعة من الأفكار الهامة، فكتبتُ بحثًا قصيرًا لخصتُ فيه ما يحويه من رؤى، وأضفتُ رأيي الشخصي حول فكرته وما استفدتُ منه. كما أوضحتُ موقفي من مضمون الكتاب، سواء كنتُ أؤيده أم أعارضه، بالإضافة إلى طرح مجموعة من الأسئلة المستخلصة من الكتاب، قد تحفّز أذهانكم وتدفعكم للتفكير ومحاولة الإجابة عنها.

أولًا، أحب أن أوجّه شكري الخاص للمدير العام للبرنامج الليبي للإدماج والتنمية، الأستاذ مصطفى عبد الوهاب الساقزلي، الذي كانت له الكلمة الأولى في هذا الكتاب. فلولاه، لما وصل إلينا هذا العمل القيّم، إذ كان له الدور الأبرز في إقناع الكاتب جوناثان باول بترجمة الكتاب إلى اللغة العربية، لما في ذلك من حاجةٍ ماسّة إليه في عالمنا العربي.

وقبل أن أتحدث عن رأيي الشخصي وأبدأ بتدوين هذا البحث حول فكرة الكتاب، أودّ أن أتقدّم بجزيل الشكر للمؤلف جوناثان باول على ما قدّمه من جهود جبّارة في سبيل إحلال السلام. ولا أعلم إن كان ما يزال على قيد الحياة أم أنه قد فارقها، غير أنّ ذلك لا يمنعني من أن أهنّئه على هذه الفكرة الرائعة، التي لا يزال أثرها محفورًا في الأذهان، ونتائجها حيّة في واقعنا إلى اليوم.

يشرح الكتاب، مدى فعالية الحوار بين الجماعات المسلحة، وكيف يسهم الحوار في حقن دماء آلاف البشر. كما يوضح أن الحوار مع هذه الجماعات أمرٌ لا بدّ منه، وأنه سيُقام لا محالة مهما تأخّر أو تعثّر قيامه.

ويتحدث الكاتب عن نتائج الحوار الإيجابية وفاعليته الكبيرة، مؤكدًا أنها لا تقلّ أهمية عن الخيارات والحلول الأخرى. وفي الوقت نفسه، لا يُنكر أهمية الحرب ولا مدى فعاليتها أحيانًا، لكنه يشير إلى أننا يجب أن نلتمس طريق الحوار أولًا قبل اتخاذ قرار الحرب، وأن نعيد المحاولة مرارًا دون أن نيأس، حتى لو أخفقنا في التجارب الأولى.

ويذكر الكاتب أنه إذا ما اتعظنا بدروس الماضي، فإننا بالتأكيد سنرى ضحايا أقل في المستقبل. فالسلام – كما ذكر – قد حقق انتصاراته العظيمة، وهي ليست أقل مجدًا من انتصارات الحروب.

يستعرض الكاتب العديد من الأحداث والتجارب الواقعية في محاولة إحلال السلام عبر الحوار البنّاء بين الجماعات المسلحة، وكان هو أحد أطراف تلك المحاولات. ويروي كيف نجحت بعضها في الوصول إلى السلام، وكيف مُني البعض الآخر بالفشل.

ولن أقوم بـ'حرق الأحداث'، بل سأترك لكم فرصة الغوص بين دفّتي الكتاب واستكشاف مضمونه بأنفسكم.

أما عن الإرهاب، فيوضح الكاتب أنه مصطلح نسبي لم يتم التوصل بعد إلى تحديد ماهيته بدقة، أو إلى تعريف واضح لما يعدّ عملًا إرهابيًا. فالمصطلح يمكن أن يُطلق على أي جماعة تفرض ما تعتبره حقًا لها، سواء كانت منشقة عن الدولة أو ناشئة خارجها. وهنا يطرح الكاتب سؤالًا عميقًا طالما أرق المحللين لعقود طويلة:

> من هو الإرهابي؟ ومن هو المقاتل من أجل الحرية؟

ويخلص إلى أن العالم لا يمكن أن يتفق على تعريف واحد للإرهاب، ما يجعل الحوار أكثر ضرورة لفهم جذور الصراع قبل الحكم على أطرافه.

ويشير المؤلف إلى أنه مهما كان الصراع دموياً ومهما بدا أن لا سبيل للتفاوض، فهناك دومًا منفذ لإقامة أعمدة الحل، وسبيل لحقن الدماء البريئة. ومهما تأخرت المفاوضات بين أي طرفين متنازعين فلا بدّ أن تُجرى؛ فهي السبيل الآمن والفعّال لإنهاء الصراع.

كما يشير إلى أنه حين يُقتل عددٌ من الذين تسميهم الدولة 'إرهابيين' على يد مكوناتها تُمنَحُ أنصار هذه الجماعات قضيةً يستمرّون في القتال من أجلها. وبنفس الوقت يؤكد أنّه ليس من العقلاني تجاهلُ الوسائل الأمنية لمواجهة الإرهاب. كما يوضح أنّ الحوار لن يتحقّق ما لم تُردَع هذه الجماعات وتُصفَع من قبل مؤسسات الدولة المسؤولة.

جزءٌ بسيط مما جاء في فصول الكتاب،

ويليه مباشرةً رأيي الخاص حول فكرته:

الفصل الأول: ما الأسباب التي تدعونا إلى التحاور مع الإرهابيين؟

تناول الكاتب في هذا الفصل وجهات النظر المختلفة حول مسألة الحرب والحوار، فهناك من يُفضّل الحرب على الحوار، وهناك من يرى أن الحوار هو السبيل الأنجح لإحلال السلام.

وتوصّل الكاتب إلى أن البدائل عن الحوار لا تقدّم إجاباتٍ راسخة عندما نتعامل مع جماعاتٍ مسلحة جادّة تمتلك قدرًا كبيرًا من الدعم السياسي.

وأوضح أن الدول الديمقراطية أو تلك التي تقوم على مبادئ حرية التعبير، لا يمكنها القضاء على الجماعات المسلحة أو الإرهابيين بالقوة وحدها، ولذلك لا بدّ من التحاور معهم في مرحلةٍ ما من مراحل الصراع.

وأشار أيضًا إلى أن هذا لا يعني أن من المعقول أن نُلقي بأنفسنا في مفاوضاتٍ مباشرة وكاملة مع كل جماعةٍ ترفع السلاح في وجهنا، بل يجب التمييز والتريّث في اختيار الوقت والطريقة.

وفي نهاية الفصل، أكّد الكاتب أن السؤال الذي يطرحه الكتاب ليس:

> 'هل يجب أن نتحاور مع الجماعات المسلحة أم لا؟'

بل: > 'متى نتحاور؟ وبصفةٍ خاصة، كيف نتحاور؟'

فالإجابة عن هذا السؤال هي ما يُحدّد نجاح عملية الحوار أو فشله.

الفصل الثاني: الاتصال بالعدو

تتمحور فكرة هذا الفصل حول كيفية جذب العدو وتحويله إلى صديق، والاتصال معه بكل السبل الممكنة. لفتتني في هذا الفصل عبارة جميلة لرئيس الوزراء رابين، تنصُّ على: «لا يحقق الإنسان السلام مع أصدقائه، وإنما مع أعدائه». وفي كلمة ألقاها عام 1993، أوضح رابين ذلك بقوله:

«كنت أعلم علم اليقين أن اليد التي امتدت إليّ لتصافحني من أقصى المنصة هي ذاتها اليد التي كانت تمسك السكين، وكانت تمسك البندقية، وكانت تعطي الإشارة لإطلاق الرصاص… ومن بين كل الأيادي في العالم، لم تكن هي اليد التي كنت أودّ أو أحلم أن ألمسها. لطالما تمنيتُ أن أوقع اتفاقية سلام مع هولندا أو لوكسمبورغ أو نيوزيلندا، لكن لم تكن هناك حاجة إلى ذلك كله. وهذا هو سبب وقوفي على تلك المنصة كممثل لدولة تريد السلام مع أقسى وأخس أعدائها.»

الفصل الثالث: بناء القنوات

قال الكاتب الروسي في روايته الشياطين: «من أسهل الأمور شجب فاعل الشر، لكن من أصعبها أن تفهمه».

في هذا الفصل يشرح المؤلف كيفية بناء القنوات وتعبيد الطريق بين الجماعات المسلحة للوصول إلى الحوار وفرض حلّ السلام بدلاً من الحرب. سأكتفي بذكر بعض المقتطفات وأترك للقارئ فرصة الاطلاع على الأحداث الكاملة ومحاولات فرض السلام التي يرويها الكاتب.

لفت انتباهي ما قام به أحد الرافضين للعنف وأحد مستشاري السلام الدوليين، أوتلي، حينما خاطر بحياته ودخل إلى معاقل منظمة «آي آر أيه» المصنفة كمنظمة إرهابية في غرب بلفاست، واضعًا روحه على كفّه. وصف ذلك المشهد بقوله إنه يجد نفسه يسير على قدميه في الأماكن التي يمرّ بها المسؤولون والجنود بسياراتهم المصفحة.

وكما قال وزير الخارجية الأميركية السابق دين رسك: «أفضل الطرق لإقناع الآخرين هي عبر آذانك» — أي: أن تستمع إليهم.

وأشار الكاتب إلى أن من أهم وسائل بناء الثقة أن تبدأ بمعاملة أعضاء الجماعة المسلحة كبشرٍ عاديين.

وذكر تجربةً قيّمة تتعلق بزعيمٍ إسلامي متمرد من طاجيكستان؛ فقد لم يكن يعتبر ممثلي الحكومة بشراً حتى جلس إليهم لأول مرة في أواخر التسعينيات. وبعد أن قابَلَهم وتحدّث إليهم تغيّرَت نظرته، وصار من الصعب عليه أن يعود إلى القتال ضدهم. انظروا إلى هذا التحول المبهر وما يمكن أن تُحدثَهُ المفاوضات من نتائج كبيرة لإحلال السلام.

الفصل الرابع: كيف تسعى الحكومات إلى إغراء المسلحين للدخول في المحادثات؟

يتحدث الكاتب في هذا الفصل عن الصعوبات الكبيرة التي تواجهها الحكومات في إقناع الجماعات المسلحة بالدخول في مفاوضاتٍ جادّة، والتخلي عن نهج العنف. وأول هذه الصعوبات وأكبرها هي مسألة الثقة، فهي العائق الأساسي أمام أي محاولة للحوار.

كما يطرح الكاتب فكرة كيفية تفكير الأطراف التي تمتلك القوة على الأرض، سواء كانت حكومات أو جماعات مسلحة، موضحًا أن كلاً منهما غالبًا ما يميل إلى اتخاذ الخيار الأسهل بالنسبة له، وهو الخيار الذي يكسبه شعبيةً أكبر في نظر مؤيديه. وغالبًا ما يكون هذا الخيار هو الحرب، لا الحوار. ويشير الكاتب إلى أن معظم قرارات الاستمرار في العنف تصدر عن الجماعات المسلحة أكثر من صدورها عن الحكومات، إذ إن الدول غالبًا ما تميل إلى السلام وتسعى إلى الاستقرار، إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي تفرضها الظروف السياسية أو العسكرية.

الفصل الخامس: الشريك الثالث

يشرح الكاتب في هذا الفصل أهمية الطرف الوسيط في عملية الحوار ومدى فاعليته في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة. وفي الوقت نفسه، يبيّن وجهة نظر الحكومات ومخاوفها من دخول طرفٍ ثالث في المفاوضات بينها وبين من تجابهه، معتبرةً أن ذلك قد يمسّ سيادتها وكرامتها.

وفي المقابل، يرى البعض أن وجود طرفٍ ثالث يُعدّ فرصةً حقيقية لإحلال السلام، خصوصًا بالنسبة إلى الأقليات التي تجد في ذلك نافذة للظهور أمام العالم وطرح ما تؤمن به على طاولة الحوار.

وأشار الكاتب إلى أنه عندما تسير المفاوضات على غير ما يرام، يصبح الوسطاء هدفًا للّوم والنقد من كلا الطرفين. كما أوضح أن الخلافات التاريخية والعميقة غالبًا لا تُحلّ إلا بوجود طرفٍ ثالثٍ محايدٍ ومنصفٍ لكلا الجانبين.

وفي نهاية الفصل، يؤكد الكاتب أن صُنّاع السلام الحقيقيين هم الأطراف المتنازعة نفسها، وأن السلام لا يأتي من الخارج أبدًا، بل ينبع من الداخل.

واختتم بسرد مجموعة من الأمثلة والأحداث الواقعية التي تثير شغف الباحثين عن سبل إحلال السلام بشتى الوسائل الممكنة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التجارب السابقة وتوظيفها لصالح تحقيق السلام الدائم، مع إدانة العنف بكل أشكاله ونبذ مروّجيه في أيّ زمانٍ ومكان.

الفصل السادس: الدخول في المفاوضات

يبيّن الكاتب في هذا الفصل وجهة نظره بوضوح، إذ يقول إنه يخالف الرأي القائل بأن وجود العنف وممارسته يُغلق الطريق أمام إيجاد الحلول عبر الحوار. بل يرى أن وجود العنف يؤكد ضرورة الإسراع في اللجوء إلى الحوار كوسيلة وحيدة للخروج من دائرة الدم والدمار.

ويشير الكاتب إلى أن ممارسة العنف هي ما تحشر الفاعل في الزاوية، وتكشف في الوقت نفسه افتقاره إلى الثقة بالنفس، إذ لا يلجأ إلى السلاح إلا من عجز عن الإقناع بالحجة.

كما يؤكد أن أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع الأطراف المتنازعة إلى الدخول في المفاوضات هو تضرر الطرفين معًا من إطالة أمد الصراع، فكلما طال النزاع، زادت الخسائر وتعقّدت سبل الحل، مما يجعل الحوار في النهاية الخيار الأكثر واقعية وعقلانية.

الفصل السابع: فن التفاوض

يشرح الكاتب في هذا الفصل ويقصّ في الكتاب قصصًا واقعية وليست مجرد نظريات، تتعلق بمشاريع السلام وضرورة وضع خطة واضحة قبل كل شيء. فكما يقول سينيكا الأصغر: «إذا لم يعرف الإنسان إلى أي مرفأ سيبحر، فلا رياح تسعفه».

ويستعرض الكاتب العديد من القصص الواقعية، مع التركيز على فنون التفاوض: متى يجب ترخية القبضة ومتى يجب شدها، وما هو سر نجاح المفاوضات، وما هي أسباب الفشل.

ولن أذكر كل القصص هنا، بل سأترك للقارئ فرصة الاطلاع على التفاصيل كاملة، للاستفادة من تجارب عملية تُبيّن كيفية إدارة الحوار بذكاء وفعالية.

الفصل الثامن: لماذا تنجح بعض المفاوضات ويفشل بعضها؟

يلخص مارتي أهتيساري مسألة نجاح أو فشل المفاوضات بعبارةٍ موجزةٍ ومعبرة، إذ يقول:

> «السلام مسألة إرادية، فكل الصراعات يمكن تسويتها، وليس هناك مبرّر للسماح لها بأن تصبح أزلية.»

بهذه الكلمات البسيطة يوضح أن نجاح المفاوضات لا يعتمد على الظروف بقدر ما يعتمد على الإرادة الصادقة للأطراف المتنازعة، وأن السلام ممكنٌ دائمًا متى ما وُجدت الرغبة الحقيقية في تحقيقه.

الفصل التاسع: التنفيذ.. هو العامل الوحيد الذي يولّد الثقة

لا يتحقق السلام بين أي مجموعتين متصارعتين مهما بُذل من جهدٍ لإرسائه، ما لم يُنفَّذ ما تم الاتفاق عليه فعليًا. فهناك عاملٌ واحدٌ يشكّل الفارق الحقيقي، وهو البدء في التنفيذ، إذ إنّه ما يُكسب الثقة ويُرسّخها. إن البدء بالتنفيذ أمرٌ ضروري للغاية، فكلما تسارعت خطوات الحوار وتطبيق ما تم الاتفاق عليه، كلما قلّت الخسائر والضحايا من كلا الطرفين.

وللتوضيح أكثر، يقول نيلسون مانديلا:

> «لقد اكتشفت السر… فبعد أن تتسلق مرتفعاتٍ عالية، ستكتشف أن هناك مرتفعاتٍ أخرى كثيرة يجب عليك صعودها.»

بهذا يذكّرنا مانديلا أن السلام ليس نهاية الطريق، بل بداية لمسيرةٍ أطول تتطلب المثابرة والعمل المستمر لضمان دوام الثقة وترسيخ الاستقرار.

الفصل العاشر: دروس من التاريخ

يقول الفيلسوف هيغل:

> «علّمتنا التجربة، ويعلّمنا التاريخ نفسه، أن الأفراد والحكومات لم يتعلموا شيئًا من التاريخ، ولم يتصرفوا بناءً على المبادئ التي استخلصوها منه.»

في هذا الفصل، يستعرض الكاتب جملةً من الدروس والعبر المستخلصة من التاريخ، موضحًا كيف أن كثيرًا من الصراعات التي عصفت بالعالم انتهت في نهاية المطاف بالحوار لا بالحرب.

ويذكر الكاتب عددًا من الأمثلة التاريخية البارزة، من بينها تجربة الجزائر مع الاحتلال الفرنسي، وغيرها من التجارب التي أثبتت أن طريق الحوار هو السبيل الأجدى لتحقيق السلام، مهما طال أمد الصراع أو اشتدّت حدّته.

الفصل الحادي عشر: المستقبل

يقول الكاتب الأمريكي يوجين أونيل:

> «ليس هناك حاضر ولا مستقبل، فلا يوجد إلا الماضي يكرر نفسه في الحاضر، مرةً تلو الأخرى.»

أي أننا لم نستفد بعد من تجارب الماضي وأحداثه وصراعاته القديمة، ولهذا فإننا نكرر أخطاءنا مرارًا. فالحاضر في جوهره ليس سوى انعكاسٍ للماضي في صورةٍ جديدة.

ويستخلص الكاتب من ذلك أنَّه لا يوجد صراع غير قابلٍ للحل، مهما كان دمويًا أو معقدًا أو متجذرًا في التاريخ.

وقد عبّر الرئيس جون كنيدي عن هذا المعنى أبلغ تعبير حين قال:

> «ليس هناك ما يدعو لأن يكون السلام أمرًا صعب التنفيذ، ولا شيء يؤكد أن الحرب خيارٌ حتميٌّ يُنفي الحوار بشكلٍ قاطع.»

وفي خاتمة هذا الكتاب، يؤكد الكاتب أن الحوار يظل ممكنًا حتى مع أكثر التنظيمات تطرفًا، مثل تنظيم الدولة الإسلامية في بلاد الشام، رغم أنه يُعدّ من أعتى المنظمات الإرهابية في العالم.

ورغم ذلك، يرى الكاتب أن ثمة سبيلًا وأملًا للحوار معها، ليس بالضرورة في المسائل الحتمية أو القضايا الكبرى، بل من خلال التوصل إلى اتفاقاتٍ وسطية لا تمس الأسس الجوهرية أو القضايا الوجودية، لكنها تُسهم في حقن الدماء وتخفيف المآسي، تمهيدًا لبناء مستقبلٍ أكثر إنسانية وسلامًا.

رأيي الخاص حول فكرة الكتاب:

فكرة الكتاب بشكلٍ عام جيدة، وأعتبر هذه القراءة اختيارًا موفقًا. لم يراودني شعور الندم لأنني شرعت في قراءته. ومع ذلك، تضايقتُ أثناء انتقالي بين صفحات الكتاب لذكره مسائل أراها من الخطوط الحمراء التي لا يجوز تجاوزها؛ وسيَفهم كلُّ عربيٍ يقرأ الكتاب قصدي.

أرى أن الكاتب مالَ في بعض المواضع إلى جانبٍ على حساب آخر، فأظهر ميلًا أقوى نحو التأييد للحوار بين أصحاب الأرض والمحتل. وللتوضيح، هذا لا يعني أنني بطبيعتي أرفض الفكرة؛ بل إنني أؤيّد الحوار كخيارٍ وجيه، لكني أعارض أن يُقدّم مؤلفٌ لم يحتفظ بالحياد والشفافية طرحَه، وخاصة حول مسألةٍ هامّةٍ وحسّاسةٍ مثل هذه.

فعلى سبيل المثال: من الخطأ أن يُذكَر أن إسرائيل تمثّل الدولة، وأن ممثلي حركة حماس عناصر إرهابية، ويجب التحاور معهم من هذا المنطلق، حتى وإن لم يُذكر ذلك بطريقةٍ مباشرة.

ولكوني أحد أبناء هذه الأمة، فمن الطبيعي أن أستاء من وصفه بكلمة الإرهاب مجموعاتٍ مستضعفةٍ أُريد الاستيلاء على حقها بالقوّة، فهبّت لتدافع عن أرضها بكل بسالةٍ، ومن تقديمه المحتلَّ كـ«ممثل دولة» لا كناهبٍ يسعى للاستيلاء بقوة السلاح على أرضٍ ليست أرضه. ولكون الكاتب مبعوثًا دوليًا للسلام، كان من المفترض أن يتّخذ موقفًا أكثر حيادًا، أو على الأقل أن يتجنّب إطلاق صفاتٍ عامة على من يدافع عن أرضه. وواجبنا نحن كدعاة سلام أن نسعى لأنصاف المظلوم والدفاع عنه بطرقٍ سلمية قدر الإمكان، مع المحافظة على مبدأ الحياد في الطرح والعمل على إقناع الطرفين بسبل التسوية، مهما بلغ ظلم الطرف الآخر أو بلغت مطالبه استحالة من وجهة نظر العقلاء.

أعتذر لجوناثان باول إن بدا كلامي قاسيًا، لكن لا ألومه، فهو واحدٌ منهم—فمن منّا يملك الشجاعة الكاملة ليعترف أن قومه على خطأ؟ ومن أين له أن يعرف أنه على خطأ من وجهة نظري؟ بسبب نظرته القاصرة وقراءته الناقصة لعقل الثائر العربي، الذي لا يرتضي الظلم، ولا يقبل المساومة على مبادئه وأرضه بأيّ ثمن.

ولا ألومه، لأنه من الصعب أن تتبنّى الحيادية المطلقة عندما تكون جزءًا من بيئةٍ أو تجربةٍ كهذه، لكن كان عليه أن يحاول، بدل إطلاق المصطلحات.

مع ذلك، غيّر هذا الكتاب نظرَتي إلى حدٍ كبير وفتح أمامي آفاقًا جديدة، بجعل الحوار والمفاوضات حلًّا مجديًا وفعالًا. أدركتُ أن الكلمة داخل قاعات الحوار لا تقل أهميةً عن الرصاصة في الميدان؛ فقد كانت خياراتي سابقًا مقصورة على القتال، وكنتُ أظنُّه السبيل الوحيد لردع ما أسمّيه «الإرهاب». الآن باتت لديّ رؤية أوسع تقدّر قيمة الحوار جنبًا إلى جنب مع بقية الوسائل.

من هذا المنطلق أدعو في وطني اليمن — حيث ما زالت لغة السلاح والقمع والمواجهة خيارهم الوحيد، ولم يُجرّبوا حلولًا وطرقًا أخرى قد تنجح — أن يتخذوا هذه الخطوة الجرئية من ذاتِ أنفسهم، ولا داعي للتدخلات الخارجية؛ لأني أصدق وأؤمن أن السلام ينبع من الداخل، وأنه قطعًا لا يأتي من عواصم ودول خارج الوطن، فهي تبطن لنا الكره أكثر مما تُظهره، وإن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في المنطقة هو اجتماع الأحزاب والأطراف المتصارعة دون تدخل طرف ثالث؛ فبذلك ثقوا أننا سنصل إلى حل. ويعود سبب عدم توصلنا إلى حل حتى الآن هو تدخل الأطراف الخارجية، وسبب آخر هو يأسنا بعد إخفاقنا في المحاولة الأولى وعدم المحاولة مجددًا.

ومن هنا أدعو ممثّلي الدولة — من منصب الرئيس إلى أصغر مكوّن، وكل قادة الألوية ومكاتب التوجيه المعنوي فيها، إلى ضرورة الاطلاع على مثل هذه الأفكار وتطبيقها. فإن نجحت وطُبِّقت على الأرض، فلن نكون مضطرّين لتقديم المزيد من الضحايا بلا جدوى، وأنا واثق أنّه إن طُبِّقت هذه الاستراتيجية فلن تُسفَك المزيد من دماء الأبرياء من أبناء الشعب المخدوع.

وأرجو ألا أفهم خطأً: فأنا لست أساوم على المبادئ، ولا أشير إطلاقًا إلى إباحة تجاوز الخطوط الحمراء. بل على العكس تمامًا؛ فباتخاذ خيار الحوار نؤكد للخصم — مهما كانت انتماءاته وتوجهاته — أننا على صواب بفتح باب النقاش العقلاني، وإثبات الأحقية عبر دلائل قاطعة ودامغة لا يستطيع الخصم تجاهلها على طاولة الحوار.

وفي النهاية، أود أن أقدّم رسالة شكر خالصة من أعماق القلب إلى المحلل السياسي، والعسكري والخبير والاستراتيجي، اللواء الركن علي ناجي عبيد.

فهو من وضع بين يدي، بالاستعارة، عددًا من الكتب الورقية القيّمة، وكان هذا الكتاب أحدها، بعد أن أرهقني خيار تحميل الكتب عبر الهاتف بصيغة PDF. فتح لي نافذة مكتبته بكل حب وصبر على التأخير غير المتعمد، ودفع بي بكل فخر نحو المعرفة، مقدمًا أغلى النصائح، وباذلًا وقته الثمين لإرشاد التائهين نحو الطريق الصحيح.

الكاتب/ محمد يوسف محمد عبيد

الإثنين/ 13 أكتوبر/ 2025