اخبار تونس

موقع كل يوم -اندبندنت عربية

نشر بتاريخ: ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٥

22.4 في المئة من إجمال غير المتعلمين إناث يتركزن في ولايات الهامش

تكشف الأرقام التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء العام للسكان في تونس لعام 2024 عن عجز البرامج الوطنية التي وضعتها الدولة منذ الاستقلال للقضاء على الأمية أو التقليص من حدتها، بخاصة في المناطق الريفية، التي قاربت فيها نسبة الأمية في بعض المناطق في الشمال الغربي الـ50 في المئة.

وبحسب إحصاءات عام 2024 فإن نسبة الأمية في تونس قدرت بـ17.3 في المئة لدى الأفراد الذين تبلغ سنهم 10 سنوات فما فوق، وتبلغ نسبة الأمية في صفوف الذكور 12 في المئة، بينما تبلغ بين الإناث 22.4 في المئة. وتوجد أكبر نسبة إناث لا تعرف القراءة والكتابة في ولايات الهامش كولاية جندوبة بـ36.5 في المئة، تليها القيروان بـ36.2 في المئة، ثم سيدي بوزيد بـ34.9 في المئة والقصرين 34.7 في المئة وهي ولايات تعاني الفقر وغياب التنمية.

وكانت نسبة النساء والفتيات الأميات في تونس في حدود 38 في المئة، وبلغت 48 في المئة في ولايات الشمال الغربي عام 2021، مؤشرات تناقض الصورة المعروفة عن المرأة التونسية التي تتصدر الدول العربية والأفريقية في مجالات عدة، وهو ما يعكس تغيرات اجتماعية طارئة وجب الانتباه إليها ووضع المقاربات التربوية المناسبة لها.

وتجدر الإشارة إلى وجود نوعين من الأمية التي تخص النساء في تونس، نوع يشمل اللاتي تجاوزن سن الـ50 ولم يدخلن المدرسة بتاتاً وتعانين الأمية المطلقة، وفئة الفتيات في سن صغيرة، وتكتفين ببضع سنوات في المدرسة ثم تغادرن الدراسة، مما يجعلهن عرضة لما يعرف بـ'الارتداد نحو الأمية'، وفقدان المهارات التي اكتسبنها خلال فترة تعلمهن.

والفتيات اللاتي تعشن في المناطق الريفية هن الأكثر هشاشة وعرضة للانقطاع عن الدراسة بسبب قلة ذات اليد، أو عدم توفر وسائل نقل آمنة. وهنا تروي علياء السعداوي (44 سنة)، 'انقطعت عن الدراسة منذ السنة الرابعة الابتدائية، على رغم أن المدرسة قريبة من منزلنا، بسبب الظروف المادية الصعبة، فوالدي فقير الحال، كنت أرغب في مواصلة دراستي، أحب المدرسة منذ كنت صغيرة... كنت أحلم أن أتعلم، لكن هذا هو قدري'. وتقول، 'أبنائي أيضاً لم يستكملوا دراستهم، على رغم حرصي على أن يواصلوا تعليمهم، ابني درس إلى السنة السادسة الابتدائية، واليوم يشتغل مع والده، وابنتي التحقت بمركز تكوين متخصص في صناعة الحلويات، بعد تسع سنوات دراسة، كانت لها رغبة في تكوين مهني في الحلويات، وكان لها ذلك'.

وتختم، 'لم التحق بمراكز تعليم الكبار بعدما تزوجت، وأخذتني مشاغل الحياة، لم يكن لي الوقت الكافي للذهاب إلى تلك المراكز للتعلم، ظروفنا اليوم باتت صعبة للغاية، لا يمكنني توفير الوقت للذهاب إلى مركز تعليم الكبار، العودة إلى الدراسة في سني هذه صعبة، ما زالت لي القدرة على فك بعض الأحرف، وأستطيع أن أتدبر أمري عند استخراج وثائق أو عند الذهاب إلى المستشفى أو البلدية'.

تكابد المرأة في أرياف تونس من أجل لقمة العيش، وتعاني الأمية والفقر لأن برامج التمكين الاقتصادي لم تستجب لكل حاجاتها لذلك أجبرت الظروف الاقتصادية والمادية الصعبة حسناء الفرشيشي (37 سنة)، على مغادرة المدرسة بعد أربع سنوات دراسة في المرحلة الابتدائية، بسبب قلة ذات اليد، وبعد المدرسة عن منزلها.

تقول حسناء، 'لم ألتحق بمراكز تعليم الكبار، أشعر بالندم الشديد لعدم استكمال دراستي ولم أحقق ما كنت أحلم به، زملائي في الدراسة وقتها استكملوا تعليمهم وهم في وضعية أحسن مما أنا فيه اليوم، ألتجئ إلى الدروس الخصوصية من أجل تعليم بناتي أو أستعين بجارتي، لأتمكن من تعليمهن، وهذا يحز في نفسي كثيراً، زوجي تركني، وأنا حريصة على تعليم بناتي لأن التعليم مهم'.

تعد فئة النساء فوق الـ50 سنة هي الأكثر هشاشة وعرضة للأمية، وتستحوذ هذه الفئة العمرية على 37 في المئة من الأميين. ولعل خميسة الطرابلسي (64 سنة)، واحدة من هؤلاء، إذ لم تعرف المدرسة قط، لأن والدها يرفض ذلك، علاوة على أن المدرسة بعيدة من مقر سكناها.

وتحكي خميسة، 'لي خمسة أولاد، الآن تزوجوا كلهم، كنت أنصحهم عندما كانوا صغاراً، إلا أنني لا أتمكن من تعليمهم، كنت أخجل من نفسي، لأنني لم ألتحق بالمدرسة، لم أستطع تعليم ابني الصغير الذي وجدت صعوبة في تنشئته وتأطيره، ولم أستطع تدريسه، السياق التاريخي وقتها مختلف عن سياق اليوم، الدراسة تساعدني على قضاء شؤوني الخاصة في المستشفى، أو عند تناول الدواء، أواجه صعوبات بسبب أميتي'.

تتعدد الأسباب والنتيجة واحدة، بين من حرمت من الدراسة لأسباب مادية أو نتيجة العادات والتقاليد المحافظة في أرياف تونس والتي تضع المرأة في مرتبة دونية عن الرجل وليست لها الأولوية في الدراسة، وبين من انقطعت لبعد المدرسة من مقر سكناها ولعدم توفر وسائل نقل آمنة ودورية.

زينة الصالحي (58 سنة)، تحدثت لـ'اندبندنت عربية'، لكنها رفضت التصوير، غير أن ملامح وجهها تعكس آثار صعوبات الحياة، وهي التي أفنت عمرها في العمل الفلاحي، من أجل لقمة العيش، بخاصة أنها تعول ثلاثة أطفال بعدما توفي زوجها منذ عامين، هي لا تفك الأحرف لأنها لم تلتحق بالمدرسة على رغم توفر كل الإمكانات وقتها، فالمدرسة محاذية لمنزل والديها، فإن العائلة اختارت ألا تدرس البنات وتكتفي بدراسة وتعليم الأولاد الذين فيهم من أكمل تعليمه وفيهم من انقطع عن الدراسة.

تقول زينة، 'دفعت ثمن تقاليد بالية، حيث تمنع البنت من الالتحاق بالدراسة، لأن في تعليمها وصماً للعائلة، فكيف لبنت أن تختلط بالذكور وتتنقل بمفردها إلى المدرسة؟'.

لم تحاول 'زينة' الالتحاق بمركز تعليم الكبار الموجود في قريتها لأنها تعده مضيعة للوقت، متسائلة 'في عمري هذا سأتعلم القراءة والكتابة؟ لقد فات أوان الدراسة، اليوم بالكاد أتمكن من إعالة أبنائي'. فالدراسة في تقديرها تكون في سن محددة، أما في الكبر فلا بد من عزيمة قوية، مشيرة إلى عديد النسوة اللاتي التحقن بمراكز تعليم الكبار إلا أنهن لم يفلحن في تحصيل أي شيء.

وتمضي في حديثها، 'أشعر بالخجل، عندما لا أجيد فك الأحرف أو أعجز عن الاتصال بصديقاتي وبإخوتي عبر الهاتف الجوال ولا أعرف إرسال الرسائل القصيرة أو تصفح الإنترنت. الوضع صعب، والحال كما ترى، انتهى كل شيء وقبلت بما أنا فيه'.

وضعية زينة شبيهة بحالات عديدة تتقاسم الصعوبات ذاتها والأوجاع نفسها، بدءاً من العجز عن التواصل، وصولاً إلى صعوبة الاندماج في المجتمع ومساعدة الأبناء، وهي آلام الأميات من نساء تونس، بخاصة في الأرياف.

عند الاستقلال كانت نسبة الأمية في تونس تبلغ 87 في المئة في مجتمع شبه قبلي يعتمد أساساً على الفلاحة، وتركزت جهود الدولة وقتها على ضرورة التخفيض من هذه النسبة، وأحدثت 'الديوان الوطني للكهول' و'مراكز للتدريس' وبرامج خاصة، واستطاعت في غضون 10 سنوات تخفيض الأمية 20 في المئة، أي بمعدل اثنين في المئة سنوياً.

إثر هذه الفترة تراجع اهتمام الدولة بمحو الأمية، ووجهت اهتمامها إلى التعليم، بخاصة المرحلة الابتدائية، في محاولة لكسر حلقة الأمية، وبناء أجيال جديدة متعلمة من خلال إنشاء المدارس في مختلف القرى وإقرار مجانية التعليم، إلا أن التعداد العام للسكان والإسكان لعام 1994 كشف عن أن نسبة الأمية لا تزال مرتفعة، وتجاوزت 30 في المئة فجرى إطلاق 'الخطة الوطنية لمحو الأمية'، التي استهدفت مناطق عدة.

وفي عام 2000، استحدث 'البرنامج الوطني لتعليم الكبار'، في إطار التزام تونس بـ'مجتمع المعرفة' وشهدت السنوات الأربع الأولى إقبالاً كبيراً، حيث شارك نحو 7 آلاف مدرس من حاملي الشهادات العليا في هذا البرنامج، إلا أن الفترة التي تلت عام 2011، شهدت تقلص موازنة محو الأمية إلى حد الثلثين، مما أدى إلى ضعف أداء البرنامج الوطني لمحو الأمية، حتى عام 2019.

واستمر 'البرنامج الوطني لتعليم الكبار' إلى اليوم وعلى رغم الإمكانات المادية والبشرية المرصودة لا تزال المؤشرات عالية في مجال الأمية ما يتطلب تكثيف الجهد للحد منها والعمل على تطوير مناهج التعليم.

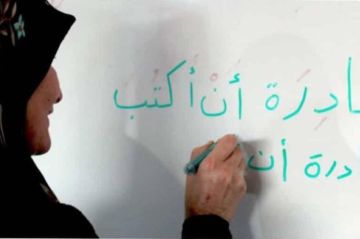

وتنوي وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، وفق بياناتها، تطوير المضامين التعليمية والانتقال من محو الأمية الأبجدية إلى التعلم مدى الحياة، وأصبح التدريس في برنامج محو الأمية، يشمل اللغات والتواصل الاجتماعي، والتعليم عبر المشاهدة الجماعية، والإعلامية وتكنولوجيا المعلومات، وجرى إنشاء مراكز أنموذجية في المناطق الريفية والحضرية. وشمل برنامج التعلم مدى الحياة الأميين والمتسربين والمتعلمين الذين يسعون إلى تنمية مهارات محددة.

ووضعت وزارة الشؤون الاجتماعية القوانين الأساسية التي تنظم هذا القطاع كتوحيد وضعية المدرسين والمتفقدين مع مدرسي وزارة التربية، فيما يتعلق بالتأجير والترقيات، كما جرى إعداد مشروع توجيهي يهدف إلى تنظيم القطاع، وإبعاده من التوظيف السياسي، وجعله برنامجاً تقنياً مستقلاً يركز على الأبعاد الوطنية لمقاومة الأمية.

وفي محاولة من وزارة الشؤون الاجتماعية لحل معضلة الأمية في أوساط النساء الريفيات جرى إنشاء المدارس الحقلية، التي تستهدف الأميين في الريف، بخاصة النساء في مواقع العمل وتحديداً المستغلات الفلاحية التي تستقطب العدد الأكبر من النساء الأميات، كما تنوي الوزارة الدخول في تجربة نموذجية جديدة تتمثل في المدرسة المعملية، وهو برنامج جديد سيستهدف نساء وفتيات المناطق الصناعية، بخاصة اللاتي تعانين الأمية.

وبحسب آخر الإحصاءات التي قدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية يوجد حالياً 942 مركزاً للتعلم مدى الحياة، وقرابة 850 مدرساً متعاقداً، و110 مدرسين للتأسيس، إضافة إلى 12 متفقداً.

من جهته أطلق الاتحاد الوطني للمرأة التونسية منذ عام 2018 برنامجي التعلم مدى الحياة وتعليم الكبار من أجل الحد من انتشار الأمية في تونس، وتستهدف هذه البرامج النساء اللاتي ينتمين للفئات الهشة على غرار الريفيات والعاملات المنزليات وحاملات الإعاقة، إذ يجري تعليمهن وتمكينهن اقتصادياً في 70 مركزاً منتشراً على كامل تراب الجمهورية.

وانتفعت نحو 300 امرأة ببرنامج محو الأمية عام 2024، ويركز الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في الأعوام الأخيرة على تعليم حاملات الإعاقة والمكفوفات.

والواقع أنه على رغم كل هذه المجهودات لا تزال المؤشرات مقلقة وباتت تهدد الناشئة، وتقول رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي إن 'أمية الإناث فوق الـ10 سنوات، والتي تسجل تنامياً تهدد الأجيال القادمة'.

تشير الدراسات السوسيولوجية إلى ظهور مفهوم جديد، وهو 'الأمية الوافدة'، وهو مفهوم ناتج من التغيرات الديموغرافية، وحركة السكان داخل التراب الوطني، بسبب التغيرات المناخية والجفاف، وشح الموارد المائية في عدد من مناطق الجمهورية، مما دفع بعشرات العائلات إلى الهجرة الداخلية، وهو ما أنتج أحزمة فقر جديدة محاذية للمدن الكبرى، إلا أنها تعاني الأمية على رغم قربها من المرافق الأساسية والتعليم المجاني.

ويربط المتخصص في علم الاجتماع بالجامعة التونسية بالعيد أولاد عبدالله في تصريح خاص الأمية بالفقر، فـ'حيث يعشش الفقر تتنامى الأمية'، داعياً إلى 'مزيد تمكين المرأة اقتصادياً ومعاضدة مجهود الدولة من أجل الحد من الأمية، التي باتت تتطلب آليات مستحدثة تقطع مع التعليم بأدوات كلاسيكية منفرة للأميين'.

ويرفض المتخصص في علم الاجتماع 'اعتماد مقاربة التعليم ذاتها في برامج محو الأمية والعمل على الدمج بين التعلم وتنمية القدرات والمهارات'، داعياً إلى 'الأخذ في الاعتبار تغير الملامح النفسية والاجتماعية للأميات في الوسط الريفي بخاصة الأميات الشابات'.

ويرى أولاد عبدالله أن 'تسمية مراكز محو الأمية باتت منفرة ولا تجذب الأمي إلى الإقبال على الدراسة'، مشدداً على 'أهمية التربية الاجتماعية إلى جانب تعليم القراءة والكتابة والحساب وتنمية المهارات اليدوية'. ولفت إلى أن 'المدرس بدوره يجب أن يكون منشطاً تربوياً قادراً على التواصل والتفاعل أكثر منه معلماً لأنه يتعامل مع شريحة مختلفة عن التلميذ'.

ويخلص المتخصص الاجتماعي إلى أن 'ارتفاع نسبة الأمية في جهة الشمال الغربي وفي الأرياف عموماً، هي نتاج للظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، ومنظومة تربوية اهترأت من حيث البنية التحتية، وتراجع قيمة التعليم، بخاصة التعليم العمومي'.

يواجه النظام التربوي في تونس اليوم تحديات عدة كالبنية التحتية المهترئة، والمضامين الكلاسيكية التي لا تستوعب حاجات التلميذ الجديدة في ضوء التطورات التكنولوجية، وهو ما فاقم ظاهرة التسرب المدرسي، وبالتوازي تبقى برامج محو الأمية التي اعتمدتها تونس منذ الاستقلال رهينة نجاح النظام التربوي الذي يجب أن يجفف منابع الأمية ويقطع مع الانقطاع المدرسي، من أجل تعليم مدى الحياة، ذي جودة عالية، ومنسجم مع التحديات التكنولوجية، وفي فضاء مدرسي جاذب، حتى يبقى التعليم مصعداً اجتماعياً ومشروعاً وطنياً تتبناه الدولة، وتستفيد من ريعه كل فئات المجتمع'.ر