اخبار مصر

موقع كل يوم -اندبندنت عربية

نشر بتاريخ: ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥

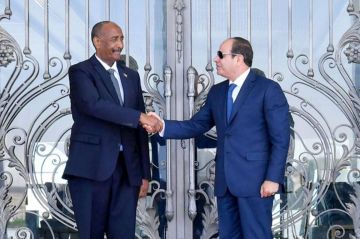

القاهرة لا تستطيع التخلي عن الخرطوم لكنها لا تملك أيضاً أدوات مباشرة لإدارة الأزمة المعقدة وهذه هي الاتجاهات الـ3 المتوقعة للتحرك المصري مستقبلاً

يمثل سقوط مدينة الفاشر، عاصمة إقليم دارفور، في قبضة قوات 'الدعم السريع' بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نقطة تحول استراتيجية في الحرب السودانية الممتدة منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023. إذ كانت الفاشر آخر المعاقل الكبرى للجيش السوداني في غرب البلاد، وبسقوطها تتغير خريطة النفوذ العسكري والسياسي داخل السودان.

لكن، هذا الحدث يتجاوز حدوده المحلية ليعيد تشكيل البيئة الإقليمية التي تمس مباشرة الأمن القومي المصري، إذ تجد القاهرة نفسها أمام معادلة حرجة بين الحفاظ على استقرار حدودها الجنوبية ومصالحها الاستراتيجية في حوض النيل، من دون الانزلاق إلى مستنقع التدخل العسكري أو الصدام مع أطراف إقليمية تملك أوراقاً متنوعة، مستهدفة أمرين الأول تطويق مصر من جنوبها كتهديد إضافي لما يجري في شرقها بغزة وغربها بليبيا، أما الأمر الثاني فهو الحصول على الموارد الاقتصادية السودانية بعوائد غير عادلة.

وقد أظهرت وزارة الخارجية المصرية، منذ بداية الحرب السودانية، انحيازاً لخطاب يدعو إلى وقف إطلاق النار الشامل، والضغط نحو العودة إلى المسار السياسي من دون انحياز صريح لأي من الأطراف العسكرية أو فصائل الأطراف المدنية.

في هذا الإطار فقد برزت بعد سقوط الفاشر بيانات متتابعة تشير إلى قلق القاهرة العميق من اتساع رقعة الحرب، ودعت الأطراف إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية، وذلك مع التشديد على رفض أي تدخلات خارجية تؤجج النزاع، أو تنفيذ مخططات مناهضة لفكرة وحدة الوطن السودان على كامل ترابه الوطني.

القراءة التحليلية للبيانات الرسمية المصرية تشير إلى أن القاهرة لا تنظر إلى ما يجري في السودان صراعاً داخلياً فحسب، بل هو صراع إقليمي تديره أطراف عربية وأفريقية ودولية، بعضها يهدد التوازنات القائمة في حوض النيل والبحر الأحمر، وطبقاً لذلك استخدمت الدبلوماسية المصرية مفردات محسوبة بدقة، تتجنب استعداء الأطراف الداعمة لحميدتي، بينما تسعى في الوقت نفسه إلى إبقاء الجيش السوداني فاعلاً شرعياً يمكن البناء عليه مستقبلاً في أي تسوية سياسية.

على الصعيد العسكري، حرصت وزارة الدفاع المصرية على ضبط إيقاع تفاعلها، مكتفية بتأكيد أهمية حماية الحدود الجنوبية، ومنع أي تسلل أو نشاط غير مشروع عبرها. وقد شكل سقوط الفاشر نقطة اختبار جديدة لمصر، مما أدى إلى تصاعد التحركات الميدانية في المنطقة الحدودية، وزيادة المخاوف من موجات نزوح جديدة قد تشمل عناصر مسلحة أو مهربين للسلاح، إذ تشير التقديرات إلى أن مصر تعزز وجودها الأمني على الحدود المشتركة مع السودان، وتعيد تقييم خطوط الإمداد اللوجيستية تحسباً لأي انهيار سوداني شامل. ويعكس هذا الحذر العسكري المصري تجسيداً لعقيدة مصرية راسخة ترى إدارة التهديد عبر التحكم في محيط الصراع لا عبر المشاركة فيه.

وفي ما يتعلق بالسودان فإنه ليس مجرد عمق استراتيجي لمصر، بل جزء من معادلة أمنها القومي الممتدة جنوباً نحو منابع النيل، فالقاهرة لا تستطيع التخلي عن السودان، ولا تملك أيضاً أدوات مباشرة لإدارة أزماته المعقدة. ويعزز هذا المأزق غياب رؤية سودانية موحدة تجاه العلاقة مع مصر، إذ تتنازعها التيارات المدنية والعسكرية والإثنية، فضلاً عن ذهنية منقسمة إزاء الأهداف النهائية للتفاعل المصري في الأزمة السودانية.

وفي ضوء أن إقليم دارفور لم يعد إقليماً هامشياً، بل بات منصة لتقاطع النفوذ بين قوى عربية وأفريقية (تشاد وإثيوبيا) وغربية (الولايات المتحدة وفرنسا) فإن سقوط الفاشر يرمز إلى نجاح نسبي لمشروع إقليمي تتقاطع فيه مصالح أبوظبي وأديس أبابا، حيث يشكل حميدتي للإمارات أداة للحفاظ على نفوذها في الموانئ السودانية والذهب، ولإثيوبيا وسيلة لتقويض الجيش السوداني الذي يعارض تمددها في الفشقة ويناهض موقفها في سد النهضة. وهذا التحالف يشكل تهديداً مزدوجاً لمصر، فمن جهة يضعها أمام خصم يمتلك مصادر تمويل وتسليح غير تقليدية، ومن جهة أخرى يدخلها في سباق نفوذ غير مريح في منطقة البحر الأحمر.

في هذا السياق تحاول القاهرة مواجهة هذا التحدي عبر استراتيجية موازنة دقيقة تشمل: تعميق التعاون مع السعودية، لضبط ممرات البحر الأحمر، وتعزيز الحوار مع الاتحاد الأفريقي، واستخدام أدوات القوة الناعمة ومنها المنح الدراسية، والمساعدات الطبية، فضلاً عما حصلت عليه من التغير الإيجابي الكبير لصورتها النمطية في أذهان قطاعات واسعة ومليونية من السودانيين تعيش في مصر حالياً.

المقاربة المصرية حالياً تواجه عراقيل وتحديات أساسية، أهمها أن الحرب السودانية لم تعد صراعاً على السلطة فحسب، بل تحولت إلى صراع وجودي بين مركزين مسلحين رئيسين ومراكز مسلحة فرعية، فضلاً عن وجود أبعاد للصراع متعلقة بالموارد الاقتصادية.

وبالتوازي مع ذلك فإن استمرار الحرب يعمق الانقسام الإقليمي، ذلك أن كثيراً من الدول، في مقدمها مصر، قد تضطر إلى إعادة تعريف أولوياتها الأمنية طبقاً لثلاثة مسارات محتملة.

- الخيار الدفاعي (التحصين والردع)، وهو الأقرب إلى السياسة المصرية الحالية، ويتمثل في تعزيز الحدود الجنوبية، واحتواء موجات اللجوء، وتكثيف العمل بأدوات أمنية واستخباراتية، لتجنب تسلل عناصر مسلحة، ويقوم على إدارة التفاعلات من الخارج من دون تدخل مباشر.

- الخيار الدبلوماسي (الوساطة المنضبطة)، وذلك من خلال دعم مجهودات اللجنة الرباعية الجارية في واشنطن، وطرح الرؤى المصرية لحل الصراع من خلالها، وكذلك التواصل المكثف مع مبعوث ترمب لأفريقيا مسعد بولس.

- (الانتظام الانتقائي) يتمثل في بناء تحالفات ميدانية محدودة لحماية المصالح الحيوية المصرية، وهو خيار محفوف بالأخطار، لكنه قد يصبح ضرورياً إذا انهار الجيش السوداني كلياً.

أما عن السيناريوهات المستقبلية، فيمكن تلخيص الموقف المصري وفق مسارين: الأول في حال إحراز نجاح التسوية المطروحة في إطار اللجنة الرباعية، ونجحت الجهود الدولية في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ستميل القاهرة إلى دعم إعادة بناء المؤسسات السودانية عبر مقاربة الاستقرار مقابل التنمية، وهو سيناريو يدعم وزن المصالح المصرية الإقليمية.

أما في حال فشل المجهودات الدولية المطروحة بما فيها مجهودات مجلس الأمن فإن ذلك يعني استمرار الحرب، وتمدد قوات 'الدعم السريع' نحو شمال كردفان والخرطوم، مما سيجعل مصر أمام تهديد مباشر لأمنها المائي والبشري. قد تلجأ حينها إلى خيار الردع غير المعلن عبر تنسيق أمني مع الجيش السوداني وفتح المجال للتفاعل مع مجموعات دارفورية مناهضة لتمدد قوات 'الدعم السريع' في إقليم دارفور.

ويمكن القول طبقاً لكل المعطيات السالفة، إن التطورات الأخيرة في الحرب تجعل مصر تواجه معضلة استراتيجية مركبة، فهي مطالبة بالحفاظ على استقرار حدودها الجنوبية، ومنع تشكل فراغ أمني في السودان قد تملؤه قوى جديدة من غير السكان السودانيين. وهكذا يبدو أن الرهان المصري يجب أن يظل على استعادة الدولة السودانية كياناً موحداً، لا على الانحياز إلى أي من مكوناتها المتصارعة.

ومع ذلك فإن اللحظة الراهنة قد تفرض على القاهرة تطوير أدواتها التقليدية لتصبح أكثر مرونة واستباقاً، عبر مزيج من الدبلوماسية النشطة بكل فواعلها في النطاقين الرسمي وغير الرسمي، وكذلك قدر عال من التنسيق الإقليمي، فضلاً عن الجاهزية الأمنية والعسكرية.

وهكذا، فإن سقوط الفاشر لا يمثل نهاية المعركة في السودان، بل بداية لمرحلة إعادة رسم التوازنات الإقليمية في وادي النيل والبحر الأحمر. مصر، بما تملكه من موقع وقدرة، تظل اللاعب القادر على تحويل التهديد إلى فرصة، شرط أن تعيد تعريف دورها الإقليمي في ضوء المتغيرات الجديدة، وأن تدمج في رؤيتها عناصر الأمن الإنساني، لا الأمن العسكري فقط. فالمستقبل السوداني في تقديرنا لن يحسم بالسلاح وحده، بل بقدرة الإقليم على إنتاج عقد اجتماعي جديد يوازن بين الدولة والمجتمع، وهو ما يجب أن تدعمه القاهرة بوصفها الحاضن الطبيعي لاستقرار جنوبها المباشر.